贵州省第五次国民体质监测公报

贵州省体育局

(2022年12月)

国民体质是国家和社会发展的重要基础,国民体质监测是贵州省为系统掌握国民体质状况,以抽样调查的方式,在全省范围内对监测对象[1]进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。自2000年以来,每五年一次,我省已经完成四次国民体质监测工作,掌握了我省国民体质基本情况和变化规律,为贵州省科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供了重要依据。国民体质监测结果已经成为制定和评估全民健身计划及其实施效果、评价健康中国建设成效的重要指标和数据来源。为落实《“健康中国2030”规划纲要》和《体育强国建设纲要》相关目标和任务,根据《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《国民体质监测工作规定》,2020年贵州省体育局在全省开展了第五次国民体质监测。

本次监测全面升级了测试仪器的自动化水平,实现数据实时上传和实时质量控制。本次监测内容主要包含身体形态、身体机能、身体素质指标的检测和相关因素的问卷调查,强化了心肺耐力、体脂率、力量等重要指标;监测对象为3~6岁幼儿、20~59岁成年人和60~79岁老年人[2],人群年龄覆盖范围由69岁上延至79岁。监测覆盖我省9个市(州),采用多阶段分层随机整群抽样的方法,于2020年8月至12月从全省机关、企事业单位、学校、幼儿园及行政村中抽取监测对象,获得有效样本28369人,其中幼儿5641人、成年人17052人、老年人5676人。现将主要监测结果公布如下:

一、国民体质基本情况

(一)国民体质单项指标

1.幼儿

贵州省第五次国民体质监测幼儿各项体质指标平均数见表1。

表1 贵州省第五次国民体质监测幼儿各项体质指标平均数

|

性别 |

年龄组 (岁) |

身体形态 | ||||

|

身高 (厘米) |

体重 (千克) |

坐高 (厘米) |

胸围 (厘米) |

体脂率 (%) | ||

|

男 |

3 |

100.2 |

16.0 |

57.1 |

55.1 |

18.5 |

|

4 |

106.1 |

17.6 |

60.0 |

58.3 |

17.3 | |

|

5 |

113.2 |

19.9 |

63.7 |

61.1 |

17.3 | |

|

6 |

117.5 |

22.0 |

65.6 |

88.6 |

16.9 | |

|

女 |

3 |

99.3 |

15.3 |

56.5 |

59.8 |

22.0 |

|

4 |

105.5 |

17.0 |

59.6 |

62.5 |

20.5 | |

|

5 |

112.6 |

19.2 |

63.4 |

54.7 |

19.8 | |

|

6 |

115.7 |

20.6 |

64.7 |

69.7 |

19.1 | |

表1 贵州省第五次国民体质监测幼儿各项体质指标平均数(续)

|

性别 |

年龄组 (岁) |

身体素质 | |||||

|

握力 (千克) |

立定跳远 (厘米) |

坐位体前屈 (厘米) |

15米绕障碍跑 (秒) |

双脚连续跳(秒) |

走平衡木(秒) | ||

|

男 |

3 |

4.1 |

50.5 |

9.1 |

10.8 |

10.5 |

14.7 |

|

4 |

5.4 |

73.0 |

9.0 |

9.4 |

9.3 |

11.1 | |

|

5 |

7.3 |

90.3 |

8.5 |

8.4 |

6.5 |

9.1 | |

|

6 |

8.2 |

100.8 |

8.1 |

7.9 |

5.9 |

7.7 | |

|

女 |

3 |

3.5 |

49.8 |

10.2 |

10.9 |

10.7 |

13.9 |

|

4 |

4.6 |

68.7 |

10.2 |

9.5 |

7.9 |

10.8 | |

|

5 |

6.0 |

85.3 |

10.3 |

8.6 |

7.0 |

9.9 | |

|

6 |

7.0 |

94.1 |

10.2 |

7.9 |

6.1 |

8.1 | |

2. 成年人

贵州省第五次国民体质监测成年人各项体质指标平均数见表2。

表2 贵州省第五次国民体质监测成年人各项体质指标平均数

|

性别 |

年龄组 (岁) |

身体形态 |

身体机能 | |||||

|

身高 (厘米) |

体重 (千克) |

腰围 (厘米) |

臀围 (厘米) |

体脂率 (%) |

肺活量 (毫升) |

心肺耐力测试值 (毫升/千克/分钟) | ||

|

男 |

20~24 |

168.6 |

65.1 |

80.1 |

93.3 |

18.4 |

3354 |

50.0 |

|

25~29 |

168.2 |

66.7 |

82.1 |

94.0 |

19.9 |

3300 |

46.5 | |

|

30~34 |

167.3 |

67.5 |

83.7 |

94.7 |

21.6 |

3255 |

44.2 | |

|

35~39 |

166.2 |

68.2 |

85.9 |

95.4 |

22.5 |

3088 |

39.2 | |

|

40~44 |

166.0 |

68.1 |

86.9 |

95.6 |

22.9 |

3031 |

40.2 | |

|

45~49 |

165.1 |

67.9 |

87.1 |

95.3 |

23.0 |

2914 |

37.8 | |

|

50~54 |

164.8 |

66.7 |

87.1 |

95.1 |

22.8 |

2811 |

34.6 | |

|

55~59 |

164.7 |

66.6 |

86.6 |

95.5 |

22.8 |

2684 |

32.6 | |

|

女 |

20~24 |

158.3 |

53.3 |

72.7 |

89.1 |

23.1 |

2366 |

57.2 |

|

25~29 |

157.1 |

54.0 |

74.3 |

90.1 |

25.0 |

2331 |

45.6 | |

|

30~34 |

156.3 |

55.6 |

76.6 |

91.2 |

27.1 |

2204 |

45.5 | |

|

35~39 |

156.2 |

56.3 |

78.5 |

92.1 |

27.7 |

2184 |

39.1 | |

|

40~44 |

156.0 |

58.5 |

80.7 |

93.6 |

29.7 |

2124 |

37.5 | |

|

45~49 |

155.4 |

58.0 |

80.7 |

93.2 |

30.1 |

2006 |

36.9 | |

|

50~54 |

155.4 |

58.2 |

82.4 |

93.7 |

30.8 |

1946 |

31.4 | |

|

55~59 |

155.0 |

57.6 |

82.6 |

93.3 |

30.4 |

1868 |

30.9 | |

表2 贵州省第五次国民体质监测成年人各项体质指标平均数(续)

|

性别 |

年龄组 (岁) |

身体素质 | |||||||

|

握力 (千克) |

背力 (千克) |

纵跳 (厘米) |

俯卧撑(男)/ 跪卧撑(女) (次) |

1分钟 仰卧起坐 (次) |

坐位 体前屈 (厘米) |

闭眼 单脚站立 (秒) |

选择 反应时 (秒) | ||

|

男 |

20~24 |

40.8 |

105.1 |

37.8 |

25.0 |

28.0 |

6.4 |

24.9 |

0.7 |

|

25~29 |

40.2 |

105.8 |

35.9 |

23.8 |

26.4 |

5.8 |

23.7 |

0.6 | |

|

30~34 |

40.4 |

107.4 |

34.4 |

22.5 |

25.3 |

4.5 |

22.7 |

0.6 | |

|

35~39 |

40.5 |

104.7 |

32.6 |

20.9 |

23.5 |

3.8 |

20.6 |

0.7 | |

|

40~44 |

40.2 |

104.7 |

29.9 |

19.6 |

21.8 |

4.6 |

19.9 |

0.7 | |

|

45~49 |

39.3 |

102.0 |

29.1 |

18.3 |

20.5 |

4.5 |

17.4 |

0.8 | |

|

50~54 |

38.2 |

100.3 |

27.6 |

17.1 |

19.1 |

4.2 |

15.1 |

0.8 | |

|

55~59 |

37.0 |

95.2 |

26.7 |

15.7 |

18.1 |

3.9 |

13.9 |

0.9 | |

|

女 |

20~24 |

27.0 |

60.6 |

25.5 |

18.9 |

23.1 |

10.4 |

26.6 |

0.7 |

|

25~29 |

26.8 |

59.9 |

24.4 |

18.2 |

20.9 |

9.0 |

26.3 |

0.7 | |

|

30~34 |

26.6 |

59.5 |

22.8 |

17.6 |

19.6 |

7.4 |

25.0 |

0.7 | |

|

35~39 |

26.1 |

59.7 |

22.3 |

17.9 |

19.1 |

7.0 |

21.2 |

0.8 | |

|

40~44 |

27.4 |

61.3 |

21.5 |

16.3 |

17.4 |

7.7 |

20.0 |

0.7 | |

|

45~49 |

26.1 |

58.2 |

20.4 |

16.5 |

16.1 |

7.3 |

19.2 |

1.0 | |

|

50~54 |

24.6 |

57.0 |

19.6 |

15.5 |

14.9 |

7.2 |

16.1 |

0.8 | |

|

55~59 |

24.7 |

57.6 |

20.0 |

15.9 |

14.5 |

7.6 |

14.6 |

0.9 | |

3. 老年人

贵州省第五次国民体质监测老年人各项体质指标平均数见表3。

表3 贵州省第五次国民体质监测老年人各项体质指标平均数

|

性别 |

年龄组 (岁) |

身体形态 |

身体机能 | |||||

|

身高 (厘米) |

体重 (千克) |

腰围 (厘米) |

臀围 (厘米) |

体脂率 (%) |

肺活量 (毫升) |

2分钟原地高抬腿(次) | ||

|

男 |

60~64 |

162.8 |

64.8 |

87.3 |

95.1 |

23.0 |

2204 |

47.2 |

|

65~69 |

162.8 |

64.2 |

87.3 |

95.2 |

22.7 |

2092 |

44.7 | |

|

70~74 |

160.8 |

62.2 |

87.0 |

95.0 |

22.4 |

1844 |

42.6 | |

|

75~79 |

160.9 |

61.4 |

86.1 |

94.5 |

22.7 |

1664 |

37.0 | |

|

女 |

60~64 |

153.4 |

56.9 |

84.5 |

93.5 |

31.6 |

1591 |

52.3 |

|

65~69 |

152.1 |

56.9 |

85.8 |

94.0 |

32.3 |

1449 |

49.1 | |

|

70~74 |

152.2 |

56.1 |

86.4 |

94.4 |

31.7 |

1313 |

43.6 | |

|

75~79 |

152.3 |

55.5 |

85.9 |

93.8 |

30.3 |

1316 |

40.2 | |

表3 贵州省第五次国民体质监测老年人各项体质指标平均数(续)

|

性别 |

年龄组 (岁) |

身体素质 | ||||

|

握力 (千克) |

30秒坐站 (次) |

坐位体前屈 (厘米) |

闭眼单脚站立 (秒) |

选择反应时 (秒) | ||

|

男 |

60~64 |

32.0 |

11.9 |

2.6 |

10.6 |

1.1 |

|

65~69 |

30.5 |

11.6 |

1.3 |

9.7 |

1.1 | |

|

70~74 |

27.5 |

10.8 |

0.7 |

8.8 |

1.2 | |

|

75~79 |

25.3 |

10.5 |

-1.1 |

7.8 |

1.5 | |

|

女 |

60~64 |

21.7 |

12.3 |

6.6 |

10.7 |

1.0 |

|

65~69 |

20.5 |

11.2 |

4.7 |

9.4 |

1.2 | |

|

70~74 |

19.3 |

10.6 |

2.7 |

8.3 |

1.3 | |

|

75~79 |

18.9 |

10.0 |

0.5 |

7.9 |

1.4 | |

(二)国民体质基本特征

1. 幼儿

除体脂率和坐位体前屈外,幼儿各项体质指标平均水平均随年龄增长而提高,呈现生长发育的主要特征。

身体形态,与3岁组相比,6岁组男性、女性幼儿身高平均值分别高17.3厘米和16.4厘米。除体脂率、胸围外,男性幼儿各指标平均值均大于女性幼儿。除胸围外城镇幼儿各指标平均值均大于乡村幼儿。

身体素质,幼儿灵敏、协调和平衡素质在5岁前快速发育趋势比较明显。除柔韧和平衡素质外,男性幼儿其他各指标均优于女性幼儿。城镇幼儿握力、柔韧、灵活性以及平衡能力好于乡村幼儿,乡村幼儿下肢爆发力好于城镇幼儿。

2. 成年人

身体形态,男性、女性均在20~24岁年龄组平均身高最高,平均值分别为168.6厘米、158.3厘米,与20~24岁组相比,55~59岁组男性、女性身高平均值分别低3.9厘米、3.3厘米。成年人体重、腰围、臀围等指标随年龄增长先增后降,但总体呈增大趋势,其中35岁前男性体脂率随年龄增长而增大,随后趋于平稳,女性体脂率呈持续增长趋势。男性身高、腰围、臀围高于女性,但女性体脂率高于男性,且体脂率的性别差异随年龄增长而增大。城乡成年人身体形态有一定差异,表现为身高平均水平城镇高于乡村,且城乡差异随年龄增长而增大:体重、体脂率、腰围和臀围平均值女性乡村高于城镇,男性城镇高于乡村。

身体机能,成年人身体机能各指标平均值随年龄增长呈下降趋势。男性身体机能指标平均值大于女性。男性城镇成年人肺活量高于乡村但心肺耐力要低于乡村,女性城镇成年人各项机能指标均高于男性。

身体素质,以握力、背力为代表的最大肌肉力量随年龄增长表现为先升后降,其中男性开始下降的年龄拐点比女性早约5~10年,其他各项身体素质指标均随年龄增长呈下降趋势。女性平衡能力和柔韧素质好于男性,其他身体素质指标总体趋势男性优于女性。城镇成年人各项身体素质优于乡村,但该差异均随年龄增大而减小。

3. 老年人

随年龄增长,老年人各体质指标平均水平均呈下降趋势。

身体形态,与60~64岁组相比,75~79岁组男性、女性身高平均值分别低1.9厘米、1.1厘米。女性体脂率高于男性。城镇老年人体脂率相对平稳,乡村老年人60岁后体脂率下降较为明显,其中男性降幅更大。

身体机能,男性肺活量高于女性,女性心肺耐力高于男性,城镇老年人身体机能指标均高于乡村老年人。

身体素质,男性最大肌肉力量优于女性,女性柔韧素质优于男性,下肢肌肉力量和平衡能力的性别差异均不明显。城乡差异表现为城镇老年人身体素质均好于乡村老年人,其中男性城乡差异更为明显,乡村老年人各指标下降速度快于城镇老年人,城乡差异逐步增大。

(三)国民体质达标率

采用与第四次国民体质监测相同统计口径对本次国民体质监测数据进行分析,2020年全省达到《国民体质测定标准》[3]“合格”等级以上的人数比例(以下简称“合格率”)为86.5%,与2014年监测相比,提高了6.4个百分点。3~6岁幼儿合格率为89.5%,20~39岁成年人为90.2%,40~59岁成年人为77.7%,60~69岁老年人为87.9%;男性为84.9%,女性为88.0%;城镇为87.7%,乡村为84.6%。

表4 2020年与2014年贵州省国民体质各评定等级人数百分比(%)

|

优秀 |

良好 |

合格 |

不合格 | |

|

2020年 |

19.0 |

19.1 |

48.4 |

13.5 |

|

2014年 |

5.7 |

17.1 |

57.3 |

19.9 |

二、国民体质变化情况

(一)幼儿

与2014年监测相比,2020年男性幼儿的胸围、双脚连续跳、走平衡木、体重、坐位体前屈、身高、坐高平均水平有所提升,变化幅度在1.3~19.9%之间;立定跳远水平有所下降,下降4.3%(图1)。

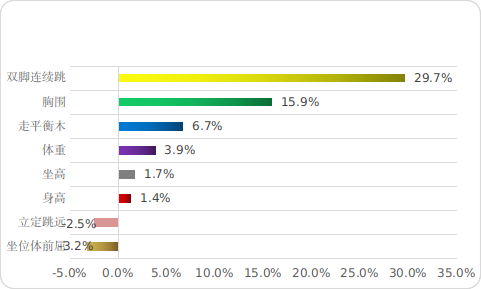

与2014年监测相比,2020年女性幼儿的胸围、双脚连续跳、走平衡木、体重、身高、坐高平均水平有所提升,变化幅度在1.4~29.7%之间;坐位体前屈、立定跳远水平有所下降,变化幅度在2.5~3.2%(图2)。

图1 3~6岁男性幼儿各项体质指标变化率

图2 3~6岁女性幼儿各项体质指标变化率

(二)成年人[4]

与2014年监测相比,2020年男性成年人的坐位体前屈、臀围、体重、肺活量、腰围、身高水平有所提升,变化幅度在0.38~9.26%之间;握力、闭眼单脚站立、纵跳、背力、俯卧撑、选择反应时平均水平有所下降,变化幅度在0.44~27.87%之间(图3)。

与2014年监测相比,2020年女性成年人的闭眼单脚站立、坐位体前屈、握力、体重、肺活量、1分钟仰卧起坐、身高、臀围平均水平有所提升,变化幅度在0.68~12.57%之间;腰围、纵跳、背力、选择反应时平均水平有所下降,变化幅度在0.39~27.4%之间(图4)。

图3 20~59岁男性成年人各项体质指标变化率

图4 20~59岁女性成年人各项体质指标变化率

(三)老年人[5]

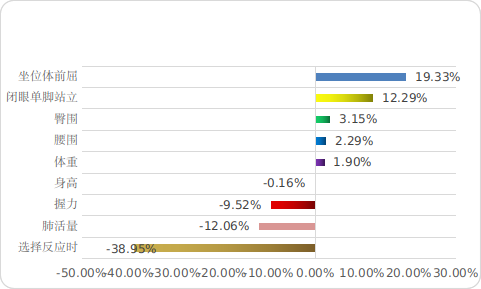

与2014年监测相比,2020年男性老年人的体重、腰围、臀围、闭眼单脚站立、坐位体前屈平均水平有所提升,变化幅度在1.9~19.33%之间;选择反应时、肺活量、握力、身高、平均水平有所下降,变化幅度在0.16~38.95%之间(图5)。

与2014年监测相比,2020年女性老年人的腰围、身高、臀围、体重、闭眼单脚站立平均水平有所提升,变化幅度在0.05~31.06%之间;选择反应时、坐位体前屈、肺活量、平均水平有所下降,变化幅度在0.76~30.03%之间(图6)。

图5 60~69岁男性成年人各项体质指标变化率

图6 60~69岁女性成年人各项体质指标变化率

三、主要趋势与特点

(一)我省国民体质合格率总体提升明显

2020年我省国民体质合格率为86.5%,与2014年监测相比,提高了6.4个百分点,有较大幅度提升。2014年我省与国家体质合格率相差9.5个百分点,2020年相差3.9个百分点,进一步缩小了与国家体质合格率的差距。

(二)城乡居民体质水平差距不断缩小

与2014年监测相比,我省城乡居民体质水平的差距进一步缩小,表现为身体形态、身体机能和力量素质的城乡差异均进一步减小,其中以乡村人群体质水平的增长为主要贡献。但城镇成年人与老年人的优秀率和良好率均要高于乡村,乡村老年人特别是乡村男性老年人随年龄增长而体质快速下降的趋势依然明显,需持续关注。

(三)女性体质水平总体向好

与2014年监测相比,成年女性的心肺耐力、最大肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性以及平衡能力的平均水平均有所提高。我省成年女性的体质状况呈现持续向好的态势。

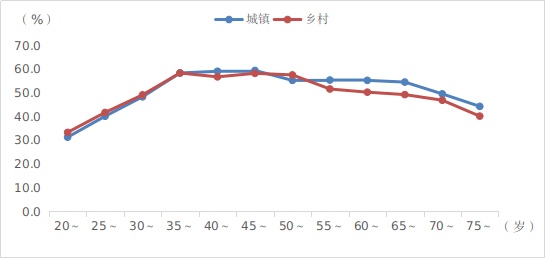

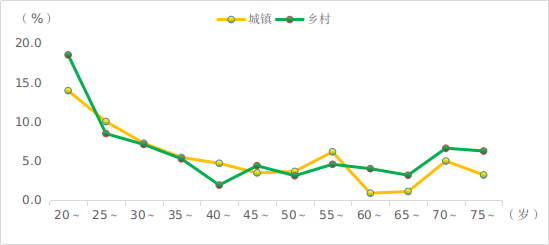

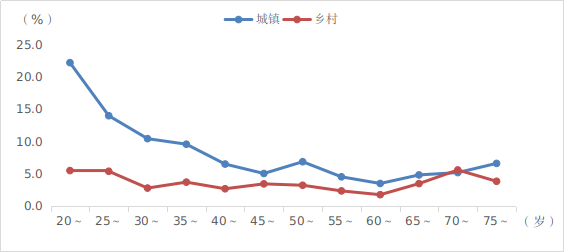

(四)成年人和老年人的体重管理需不断加强

超重肥胖与低体重均存在健康风险,需倡导健康体重管理。与2014年监测相比,我省成年人和老年人超重肥胖率[6]继续增大,其中肥胖率的增长幅度明显加大。2020年成年人超重率、肥胖率分别为32.2%和11.3%,较2014年分别增长了1.3和2个百分点;2020年老年人超重率、肥胖率分别为36.3%和13.2%,较2014年分别增加了1和1.5个百分点。成年人超重肥胖率的增长,以乡村人群超重肥胖率的快速增长为主要变化特点,成年男性的城乡差异已不再明显,但进入老年期后,乡村老年人超重肥胖率迅速降低,城乡差异增大(图7)。自2000年以来我省成年人和老年人超重肥胖率呈持续增长的趋势,本次监测显示肥胖率增长幅度明显增大,同时,低体重人群在30岁前和60岁后均占有一定比例,特别是女性和乡村老年人(图8),需引起注意。

A.男性

B. 女性

图7 20~79岁人群超重肥胖率

A.男性

B.女性

图8 20~79岁人群低体重率

(五)成年人力量素质仍然呈下降趋势

监测显示,男性握力和背力继续下降,尤其是20~39岁的男性,女性背力继续下降,握力有所改善,我省成年人的最大肌肉力量持续下降的趋势依然明显。同时,与2014年监测相比,男性肌肉耐力指标的平均水平也有所降低。

(六)运动增强体质作用明显

监测数据表明,参加体育锻炼的成年人和老年人的身体机能、身体素质好于同性別同年龄组的不参加体育锻炼者,且呈现锻炼频率、运动强度越高,体质越好的趋势;且在反映心理健康维度的指标中,参加体育锻炼的成年人和老年人抑郁、焦虑[7]得分均比不参加体育锻炼者低,表现出更加积极、健康的情绪和心理状态。同时,成年人和老年人中达到“合格”等级及以上的人群与“不合格”等级人群相比,自我报告的患病[8]百分比越低。表明良好的体质为高水平的健康提供了基础和保障。

注释:

[1] 监测对象要求身体健康,发育健全,无先天、遗传性疾病(如先天性心脏病、脑性瘫痪、聋哑、痴呆、精神异常、发育迟缓等),以及急、慢性疾病(如风湿性心脏病、高血压等),具有一定的生活自理能力、语言表达能力、思维能力和接受能力,能完成简单的身体活动。

[2] 7~19岁儿童青少年体质状况另由教育部门负责监测及结果发布。

[3] 《国民体质测定标准》从身体形态、机能、素质三个方面对体质进行测试与评定,《标准》采用单项评分、综合评价的方法,适用人群为幼儿、成年人和老年人,综合评级分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。

[4] 背力、纵跳、男性俯卧撑、女性仰卧起坐指标变化情况根据2020年和2014年监测中20~39岁人群数据计算得出。

[5] 老年人体质变化情况根据2020年和2014年监测中60~69岁人群数据计算得出。

[6] 依据身体质量指数(BMI)进行判定,计算公式为体重/身高2(千克/米2),评价标准:BMI<18.5为“低体重”,18.5≤BMI<24.0为“体重正常”,24.0≤BMI<28.0为“超重”,BMI>28.0为“肥胖”。

[7] 抑郁测量采用抑郁筛查量表,焦虑测量采用广泛性焦虑障碍量表。

[8] 调查疾病种类包括高血压、血脂异常、糖尿病、心脏病、消化系统疾病、呼吸系统疾病和骨质疏松症等。

52020302000005

52020302000005

一键分享

一键分享 返回顶部

返回顶部